修理

ベテラン職人の照れ笑い

こんにちは!三河設備工業です!なかなかブログの更新まで追い付かず、久々の更新となってしまいました。

今年も残るところ1ヶ月と少し。。年々1年が早く感じられるようになってきました。この前まで暑いぐらいの気候だと思ったんですけどねw

さて、当社は毎日ありがたい事に修理やリフォームのお問合せを頂いております。

新規のお客様やリピーターのお客様も多く、仕事柄毎月のように依頼を頂く事はないですが、1年に一回とか2年に一回とか何かお困りごとがあるとお声掛け頂きます。

そんな中、この前ちょっと嬉しいお声掛けをされました。

お客様は数年前、便器の取替で依頼を頂いて工事も無事完了しました。

そして先日、別案件で工事の依頼を頂いて現地調査に伺った時、『この前、工事をして頂いた職人さんで工事をして頂きたい。』とお声掛け頂きました。

普段『職人の指名』を貰う事はないので理由を聞いてみたら、以前工事をしてもらった時に施工も丁寧で挨拶や受け答えも丁寧でとても気持ちよく時間を過ごせたから、との事でした。

営業や監督はお客様と直接やりとりをするので、お褒めの言葉を頂いたりとか時にお叱りを頂く事もしばしばありますが、職人さんの指名を頂いたのは初めてだったので、僕もとてもうれしい気持ちになりました。

思いがけない言葉だったので、その帰り際にその職人に電話したら、『お客様からそういう言葉を貰うのはないからとても嬉しい!工事もより頑張らないとね!』と50代のベテラン職人が照れ笑いをしてましたw

何年やっててもやっぱり褒められると嬉しいし、もっと応えていきたいと思います。

地域密着で仕事をさせてもらってるからこその最高のお言葉でした。

また褒めてもらえるように、頑張って仕事をしていきます!

修理の目安

こんにちは!!三河設備工業です!!今日はよく修理でお声掛け頂く、キッチン水栓の関してです♪

日常の生活を送るに際して、何気なく使っている水道。毎日使っているからこそ、日々の劣化に気付きにくい・・・なんて事もよくあります。

住宅設備機器は基本的にトイレもキッチンもお風呂も「消耗品」。

だから使い続けると、やがて壊れてしまう。

ライフラインを担っており器具だからこそ、いきなり壊れたら困る!と思いますが、じつはその9割は『経年劣化』だったりするんですね。

実生活に近いものなら近いほど、『普通』に使えない事が困りますよね。

よくある水のポタポタ。これも故障の症状の一つです!

よくキッチンの水道でありますが、ポタポタやシングルレバーの水栓でレバーを水からお湯に切り替えるときに『ギッギッ』なんて音が鳴っていたりすると水栓内部の部品が壊れている可能性が高いです!

このような症状が出ていると修理や水栓自体の交換が必要です。

基本的にメーカーは製造開始から10年ぐらいは部品の製造も行っているので、修理が可能ですが、10年以上経っているものは生産自体が終了して修理不可のものもたくさん出てきます。

もし、日常生活で少しでも違和感を感じるようならなるべく早めにご連絡ください!

また、当社では住宅向けに『水回り無料診断』も行っています。

普段の生活では気付きにくい、水回りの状態を無料で診断しますので、お気軽にお問合せ下さいね♪

修理やリフォームのタイミング

こんにちは!!三河設備工業です!!9月まで増税前という事もありバタバタしましたが、何とか乗り切りました(笑)

とはいうものの10月以降も多くのお問合せやご依頼を頂いており、相変わらずな感じではありますが、今日も全力で走り回っています♪

さて今日は「水回りのメンテナンスのタイミングやリフォームのタイミングっていつぐらいなの?」という話を訪問させて頂いたお客様から時々聞きます。

普段の生活で使うものだからこそ、いきなり壊れてしまったら困る!!確かにその通りです。

でも生活に密着し過ぎてて、毎日の器具の「使用感」に慣れてしまっていて、それが壊れかけているのかどうか。。。分からない!←これ、意外に多いんです。

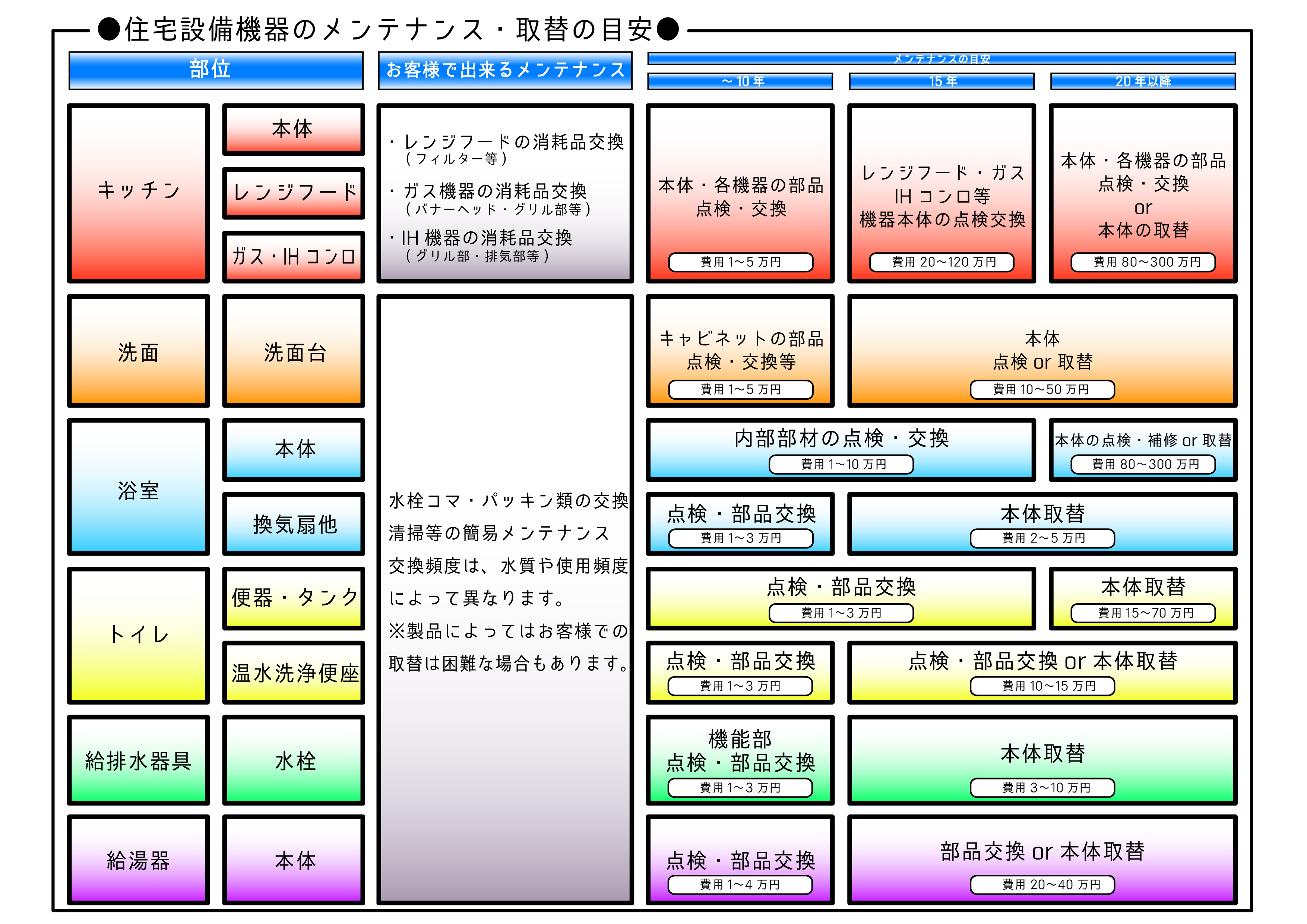

基本的に住宅設備機器は10年から15年が一つの取替の目安になります。

10年経過してくるとメーカーが部品の生産を終了し始めるので、後は代替の部品での対応となります。

また部品を取り替えても、他の部品も一緒に古くなっているので、もしかしたらまたすぐ壊れてしまう可能性もあります。

うーーーん。判断が難しいところですね!!

取り替えるにしても、費用はどれぐらいを考えればいいんだろう。

考えなければならない事はたくさんあります。

そこで簡単ではありますが、住宅設備機器のメンテナンスとリフォームのタイミングを図表で作ってみました^^

もちろん、その器具の状況で使用出来る期間が前後したり、工事の範囲によって費用が変わったりとしますが、大きな目安にはなります♪

是非是非、確認してみてくださいね^^

↓↓↓↓↓

0120-300-199

0120-300-199 電話で見積り・相談

電話で見積り・相談